Por Giovanni Vitiello

“Las tres italias”

¿Sabías que existen dos ámbitos diferentes dónde en menor o mayor medida, se tiene un estilo de vida “a la italiana” fuera de Italia?

Según la Federazione Italiana Emigrazione-Immigrazione los ciudadanos argentinos con ascendencia italiana son más de quince millones, de los cuales un millón cuentan con la ciudadanía italiana (fuente: A.I.R.E.).

A nivel mundial la Fondazione Migrantes publicó que más de trescientas millones de personas conocen, aman y se sienten atraídos por la cultura del Bel Paese sin ser ciudadanos ni nativos de Italia.

Asociaciones italianas, prima e dopo

Las primeras comunidades de inmigrantes italianos que se establecieron en nuestro país llegaron en el año 1858, desde entonces la cooperación de los fundadores posibilitó la creación de numerosas instituciones.

A través de ellas los italianos y sus familias, pudieron cubrir muchas necesidades, por ejemplo: acceso a la salud, la educación, y a la tan necesaria sociabilidad para sobrellevar el desarraigo.

Un artículo del año 2018 revela la urgencia de un aggiornamiento de las asociaciones italianas.

El cambio en las relaciones sociales e interpersonales que trajo la tecnología afecta la vida de las mismas ya que fueron constituidas en un contexto muy diferente.

Muchas sedes son centenarias y aún continúan activas, pero con desigual vitalidad, desarrollando una agenda de actividades que va en dos direcciones. Por un lado acercan las prácticas tradicionales de las asociaciones, donde la nostalgia y las actividades sociales cobran vida.

Por otra parte dan un espacio para movidas culturales como ciclos de cine italiano, clases de italiano, teatro en italiano, canto coral , clases de música , enseñanza de danzas típicas, conciertos, presentaciones de libros y cursos de gastronomía, entre otras.

¿Las asociaciones italianas en alerta?

Estas antiguas asociaciones han contribuido con sus archivos a preservar la memoria histórica no sólo de la inmigración italiana, sino del conjunto de la sociedad argentina, y han custodiado un rico patrimonio documental y edilicio.

Está latente la posibilidad de pérdida o destrucción de dichos archivos, deterioro edilicio por falta de fondos para su mantenimiento, cambios en la arquitectura para obtener rentas suplementarias que ayuden a sostenerlos o, peor aún, que los directivos a cargo resuelvan desprenderse enteramente de ellas.

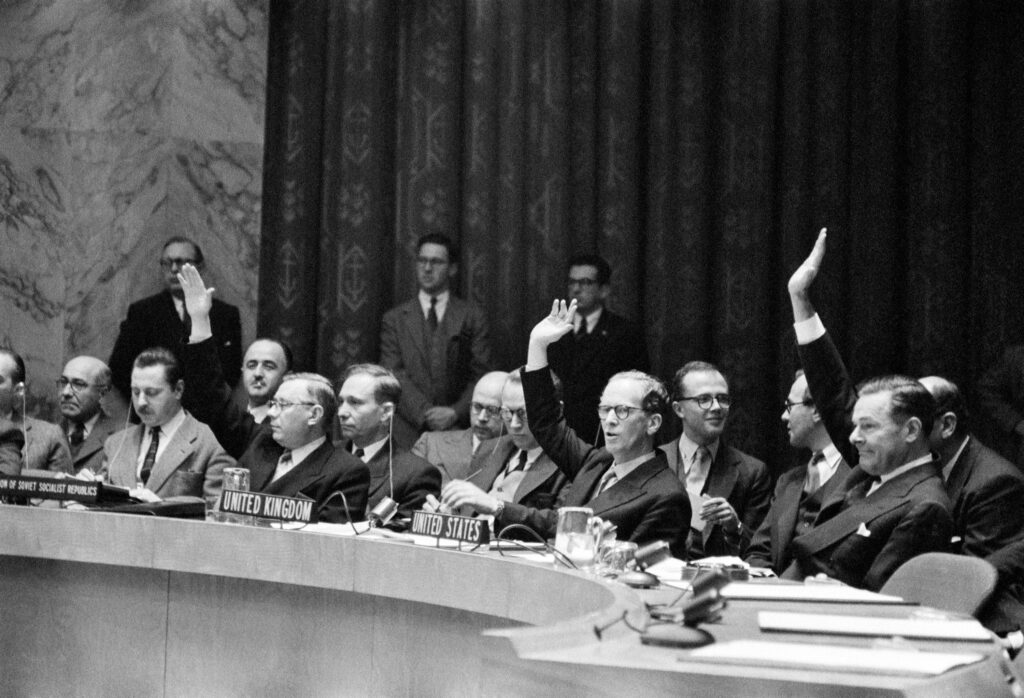

La escasa participación de los ciudadanos italianos

Según el Ministerio del Interior de Italia, en los comicios parlamentarios italianos del 2022, en nuestro país votaron trescientos mil ciudadanos italianos. Por otra parte, la Confederación de Federaciones Italianas en la Argentina, da cuenta que en nuestro extenso territorio hay más de ochocientas entidades italianas.

¿se imaginan cuántos potenciales socios podrían tener?

Esto no ocurre, no solo por el hecho de no existir propuestas o iniciativas que los seduzcan. La realidad es que, desde hace más de cincuenta años, la vida asociativa italiana en Argentina se viene desarrollando por primera vez con un aporte casi nulo de nuevos inmigrantes, y esto no puede no tener efecto sobre las asociaciones.

“se puede describir la nostalgia con palabras,

pero no se pueden transmitir a la generación siguiente”

Durante las últimas décadas hubo un aporte de descendientes de italianos que buscaron nuevas formas de vivir la experiencia asociativa, en muchos casos con cierta resistencia por parte de dirigentes históricos.

Actualmente, a causa de la avanzada edad, los italianos nativos se retiran de las asociaciones, dando lugar a un recambio generacional que ha llevado a jóvenes (con frecuencia, pero no exclusivamente, hijos de dirigentes) a integrar las comisiones directivas de sus asociaciones.

Globalización y crisis post-pandémica

La globalización afecta a las asociaciones italianas porque rompe la relación con la historia provocando una “amnesia territorial” que nos lleva a la desculturización.

El capitalismo extremo crece cada vez más a nivel global y alimenta al individualismo, que le viene ganando (por goleada) al sentido de cooperación de aquellos socios fundadores.

A mi parecer se trata de una tendencia que dificulta el funcionamiento de todas las asociaciones civiles y organismos no gubernamentales.

Es real que después de la pandemia, las asociaciones italianas quedaron económicamente muy golpeadas. Sumado a eso, pienso que el vuelco a la comunicación virtual no ayuda a la participación activa y al compromiso.

¿Cómo deberíamos ayudar a las asociaciones italianas?

Los fundadores de todas las asociaciones y sus familias vivieron en una sociedad más colaborativa, solidaria y unida, trabajando en pos de sus sueños “pavimentando” el camino de los que vinimos después. En honor a ellos tendríamos que considerar a las asociaciones italianas como un patrimonio que debemos defender.

«No saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños» — Cicerón

Paradójicamente, para ayudarlas, es necesario que no se remita sólo al recuerdo de un momento feliz.

Me gustaría mucho que colabores con ideas y sugerencias para volcarlas en la próxima columna de opinión y de esa manera acompañar a las asociaciones italianas en su proceso de aggiornamiento.

Salute e buona fortuna.

Continuá en el sitio disfrutando de una interesante columna sobre cucina italiana.